기사상세페이지

1938년부터 일제는 '육군 특별지원병 명령'을 공포하고 조선 청년들은 징용해서 중국 전쟁터에 종군시켰습니다. 일제는 조선 관적 병사들이 총부리를 돌릴까 봐 별도 대오를 편성하지 못하고 일본관적 병사 부대에 편입시켰습니다. 그래서 태평양 전쟁 발발 후, 중국 전쟁터에 일본군에 소속된 수만 명 조선관적 병사가 총알받이로 등장합니다.

유기석 지사는 일본군에 소속된 조선족 병사들을 주목했습니다. 그들로 하여금 소속된 부대에서 “의를 일으켜, 기의(起義)” 즉 한인이 일본 군에 강제 종군하는 불의를 의식하고 탈출하도록 지휘해서 광복군으로 편입시키는 일입니다.

임시정부가 류저우에서 충칭으로 이동하는 사이, 유기석의 동지 정현섭(鄭賢燮, 1896~1981)이 일본군에서 탈출한 조선족 병사들을 모아 푸젠(福建) 젠양(建陽)에서 한·중합동유격대를 조직했습니다.

정현섭은 중일전쟁이 발발하자 임시정부 일행이 있는 충칭으로 가려고 하다가 계획을 변경해서 푸젠성 젠양으로 왔습니다. 우리의 사정을 잘 아는 중국동지들과 긴밀히 연락하고 또 우리 동지를 규합하여 한·중합동유격대를 조직한다면 항일투쟁을 효과적으로 수행할 수 있다는 신념이 생겼기 때문입니다.

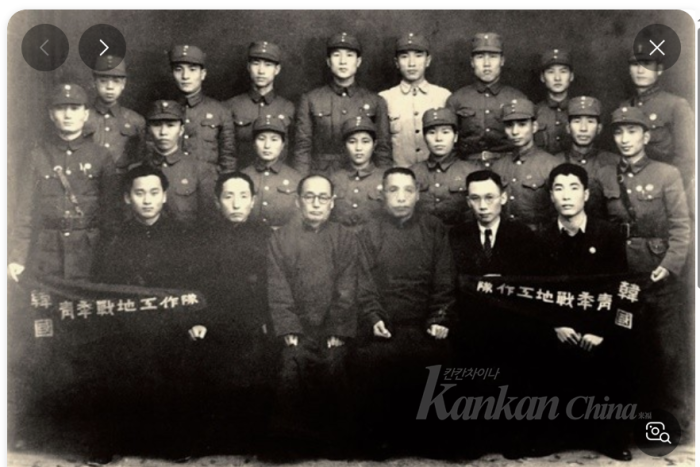

이렇게 결성된 한·중합동유격대는 시안(西安)에 주둔하는 한국청년전지공작대와 협력했습니다. 1939년 5월부터 9월까지, 임시정부는 스촨성 치장(綦江)에서 관내의 모든 독립운동 단체와 당(黨)을 해산하고 하나의 단일조직으로 단합을 시도했으나 최종적 합의를 이루어지지 못했습니다.

정치권 단합이 실패하자 김신(金信, 1922~2016)과 이하유(李何有, 1909~1950) 등 청년들이 나서서 “상하이에서 지하 공작하던 사람들 중심으로 우리만의 전지공작대를 조직하여 전방으로 나가겠다”며 김구에게 의사를 전했습니다. 그리고 중국군 장교로 복무 중인 동지들을 설득해서 결성한 공작대입니다.

한국청년전지공작대와 한·중합동유격대는 유기석과 정현섭 등 무정부주의자들의 주선으로 시안에서 서북 방위를 담당하고 있던 중앙군 제34집단군사령관 후종난(胡宗南호종남) 장군의 태항산 유격대 정훈부에 배속었습니다. 이런 일은 아나키스트인 후종난의 스승 예징슈(葉淨秀)와 후장군의 비서이자 결의 형제인 후보이(胡保一)가 적극적으로 지원해서 가능한 일이었습니다.

한국청년전지공작대와 한·중합동유격대는 후방을 교란시키고, 일본군 점령지역까지 잠입하여 산발적인 유격전도 전개했습니다. 그뿐만 아니라 일본군 점령지역 내에 거주하는 한인 청년들을 대상으로 군인도 모집했습니다. 모집된 청년들은 서안으로 후송되어 국민당 중앙부가 경영하는 한국 청년훈련반(약칭 한청반)에서 군사훈련을 받고 전지공작대 대원으로 편입되었습니다. 활발한 군인 모집 활동을 통해 결성 당시 28명이던 대원이 1940년 말에는 100여명으로 증가했습니다.

정현섭이 젠양에 한·중합동유격대를 조직할 때 유기석은 안후이(安徽) 우호(蕪湖)에서 전시공작대를 조직했습니다. 우호에서 기관총을 들고 완전무장을 한 한인 군사 7명이 일본군에서 탈출하여 중국군과 접촉하며 활동하다가 전시공작대가 있다는 소식을 듣고 찾아왔습니다.

유기석은 한국 군인들과 일하려고 수많은 난관을 뚫고 한국광복군 제1지대와 제2지대가 주둔하는 장시성(江西省) 상라오(上饶)에 도착했습니다. 그런데 광복군 제1지대와 제2지대는 구대장과 분대장 사이의 반목으로 인해 협력하지 못하고 대원들은 이유 없이 적대시하며 대립하고 있었습니다.

유기석은 상라오에서 그들과 함께 있으면서 동포 연합을 위해 몇 개월 동안 작업을 벌여 만족할 만한 성과를 얻어 “제3전구 한교전지공작대를 결성했습니다. 인원은 일본 군대에서 기의를 일으킨 병사와 의사, 상인, 노동자, 학생, 전도사 등 모두 십여 명이고 유기석이 부대장 직무를 맡았습니다.

일본군에서 탈출한 한인 사병들이 중국 정규군이나 유격대에 발견되면 젠양이나 상라오에 주둔하는 한국인에게로 넘겨졌습니다. 한·중 동지와 그 휘하의 청년들, 일본군에서 탈출해 온 장병들 등 한 부대를 편성할 만한 인원이 되자 젠양에 주둔하는 중국군의 협조를 얻어 1939년 초가을에 한교전지공작대를 발족했습니다.

한교전지공작대의 주된 작업은 일제 침략 전쟁을 반대하고 한적병사가 일본군 부대에서 기의를 일으키도록 책동하고 필요하면 일본 병사에 대해서도 반전을 선전했습니다. 1944년과 1945년, 한교전지공작대는 적 점령지인 난징(南京)을 중심으로 공작 활동을 벌였습니다. 특히 조일문이나 박철원 등 난징 중앙대학 출신들과 첩보영화 같은 반일 공작을 전개합니다.

글: 한국독립운동역사연구회 강정애

![[인터뷰] 시장이 어려울수록 고객에 집중하라, 베이징 호리존인테리어 한 잉(韩莹) 대표](http://www.kankanchn.com/data/photo/2309/thumb/thumb-3551684999_nrwCA78Z_68bb03ec6cf961c4263879cfe1ba75e174c7ae91_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 심혈관의료기기 전세계 유일, 국가급하이테크 마이디 멍지엔(孟坚) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2306/thumb-20230609000753_90257313ad211fc6034c9d23bdb73ecb_86fx_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 사회와 조선민족 발전에 기여하는 노블리스 오블리주 기업가, 커시안그룹 박걸(朴杰) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2308/thumb/thumb-3716894485_nFLvrKNy_cc79ace9f5b770631100258b1b5773e6cd92d8bc_280x210.jpg)