기사상세페이지

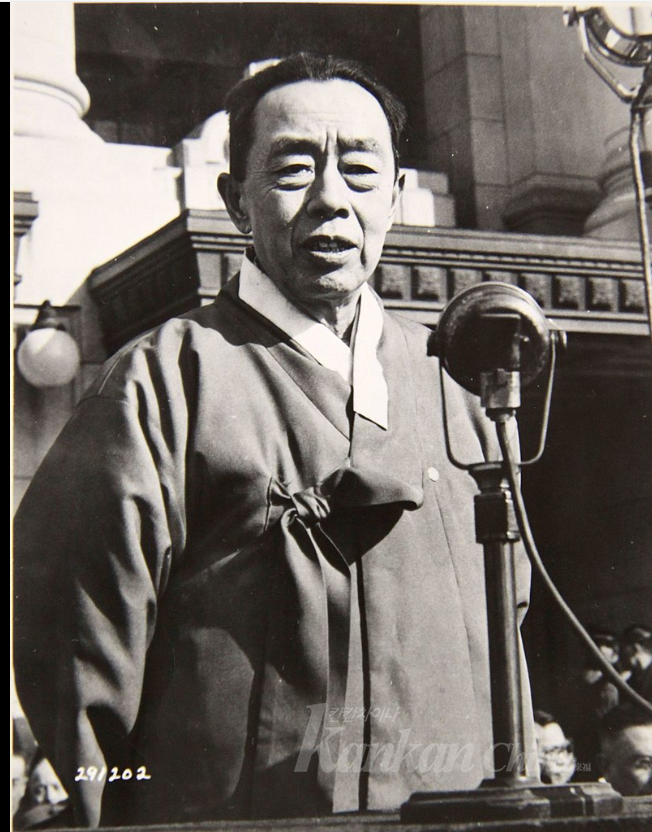

재중 한인 독립운동계는 30년대초까지만 해도 통일된 기구가 없었습니다. 1935년 7월 5일, 김원봉은 난징 중앙대학교에서 한국독립당, 의열단, 신한독립당, 조선혁명당, 미주 대한독립당 등 5개 정당을 통합해서 민족혁명당을 창당했습니다. 재중 항일운동계에 있어서 규모가 가장 큰 정당입니다.

김원봉이 레닌 정치학교를 운영한 공산주의자라는 이유로 김구와 한국독립당 계열의 몇몇 임시정부 인사들을 민족혁명당 참여를 거부했습니다. 이들을 제외하고 좌우파 재중 한인 독립운동가들이 거의 집결하여 민족혁명당 인원은 약 500여 명이 되었습니다.

민족혁명당 창당 시 서기장은 김원봉, 조직부 부장에 김두봉(金枓奉, 1889~1960), 선전부 부장에 최동오(崔東旿, 1892~1963), 국민부 부장에 김규식(金奎植, 1881~1950), 중앙집행위원 이청천(李靑天, 1888~1957) 등 15인과 후보위원 4인, 중앙검사위원 5인 등을 선임했습니다. 당명에 대해 좌파 측은 조선민족혁명당이라고 주장하고 우파 측은 한국 민족혁명당이라고 주장하여 결론을 내리지 못했습니다.

1936년 초에 이르러 상하이, 난징, 광둥, 난창, 베이징, 만주, 조선 등 요충지에 민족혁명당 지부를 조직하고 지방조직망도 갖추었습니다. 민족혁명당은 삼민주의 역행사로부터 월 2,500원의 경상비 지원 외에도 국민당 정부 및 중국측 요인으로부터 재정지원을 받았습니다. 실질적인 당운영은 서기장인 김원봉이 장악하고 의열단원들과 조선혁명군사정치간부학교 졸업생, 민족혁명당 당원이 당의 견인 역할을 하는 간부를 맡았습니다.

김원봉이 당권을 장악하고 민족혁명당이 점차 공산주의로 방향으로 운영되자 여타 계열의 인사들이 의열단 중심의 독선적인 운영에 반발했습니다. 1935년 9월, 먼저 지청천(池靑天, 1888-1957) 계열이 김원봉의 독점적 당 운영에 불만을 품고 탈당했습니다. 창당 전부터 노선 문제로 갈등이 컸던 조소앙(趙素昻, 1887~1958) 계열도 9월 25일 ‘한국독립당의 재건’을 선언하며 탈당했습니다. 조선민족혁명당은 점차 민족 유일한 대당이라는 성격을 잃었습니다.

그런 데다 조선공산당의 최창익(崔昌益, 1896~1957)과 그의 부인 허정숙(許貞淑, 1908~1991)을 비롯해 소련에서 유학한 한빈(韓斌, 1901~1957) 등 사회주의 인사들이 잇따라 조선민족혁명당에 합류했습니다. 원래 이들은 중국에 조선공산당을 설립하려고 중국에 와서 자문을 구하러 소련대사를 방문했습니다. 소련대사가 조선민족혁명당에 입당하라고 추천한 것입니다. 그러다 보니 조선 공산주의자들이 민족혁명당을 은신처로 삼고 조선혁명당은 점점 좌파 성향으로 기울었습니다.

글: 한국독립운동역사연구회 강정애

![[인터뷰] 시장이 어려울수록 고객에 집중하라, 베이징 호리존인테리어 한 잉(韩莹) 대표](http://www.kankanchn.com/data/photo/2309/thumb/thumb-3551684999_nrwCA78Z_68bb03ec6cf961c4263879cfe1ba75e174c7ae91_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 심혈관의료기기 전세계 유일, 국가급하이테크 마이디 멍지엔(孟坚) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2306/thumb-20230609000753_90257313ad211fc6034c9d23bdb73ecb_86fx_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 사회와 조선민족 발전에 기여하는 노블리스 오블리주 기업가, 커시안그룹 박걸(朴杰) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2308/thumb/thumb-3716894485_nFLvrKNy_cc79ace9f5b770631100258b1b5773e6cd92d8bc_280x210.jpg)