기사상세페이지

유기석 지사는“망국민이 되고 싶지 않으면 반드시 자신의 조국과 민중을 열렬히 사랑하고 국가의 독립과 자유를 소중히 여겨야 한다.”라는 유언을 남겼습니다. 국가가 없는 망국민은 어디에서도, 누구에게도 보호받을 수 없음을 뼈저리게 체험한 유기석은 정치적인 방법으로 독립을 할 수 없다고 믿었습니다. 국제법이나 당국의 보호라는 것은 집권자의 이해관계에 따라 수시로 변하기 때문에 오직 망국 민중이 각성해서 생존을 위해 끊임없이 투쟁해야 한다고 주장하고 실천했습니다.

일제강점기 재중국 독립운동은 민족주의파, 공산주의파, 무정부주의파로 갈래가 나눠집니다. 유기석은 무정부주의 방법으로 독립운동을 했지만, 누구보다 나라를 사랑했습니다.

그는 중국에서 30년간 일제의 잔혹한 착취와 종족 말살 폭정에 맞서 끊임없이 투쟁하며 망명과 유랑의 길을 걸었습니다. 그래서 그의 일생은 한국독립운동사를 이루는 한 부분입니다.

조일문이 가져온 일제의 자료는 어떻게 처리해야 할까요? 유기석은 전기에 이렇게 썼습니다. “획득한 적측 자료를 보고하고 충칭의 조선 혁명 단체와 관계를 강화하기 위하여 나는 조와 함께 징현(景縣)에서 장시(江西) 옌산(铅山)으로 가고 있었다.” 결국 이 자료를 충칭의 임시정부에 보고하려고 했다는 것을 알 수 있습니다.

그로부터 몇 주 후, 일을 끝내고 기지가 있는 안후이(安徽)로 돌아가려고 잉저우(颍州)를 지날 때, 일본제국주의가 투항했다는 소식을 들었습니다. 폭죽 소리가 천지를 진동하고 순식간 거리에는 기쁨과 환희에 벅찬 사람들이 몰려나와 환호성을 질렀습니다. 그동안 민중들이 이렇게 기뻐 날뛰는 것을 본 적이 없었습니다.

1945년 8월 15일, 망국노의 굴레를 벗은 날, 유기석은 너무 기뻐 모든 피곤을 깨끗이 잊어버렸습니다. 온몸이 새털처럼 가벼워져 평소 3일간 걸리던 100km의 길을 이틀 만에 걸었다고 합니다.

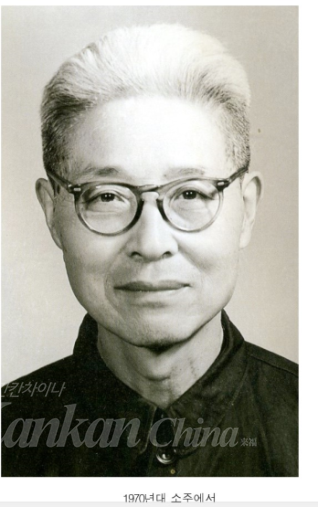

해방 후 1945년 5월, 유기석 지사는 서울을 방문하여 만 2개월 머물렀으나 적응하지 못했습니다. 남은 여생은 중국 공산주의 체제하에서 역사학자로 살았습니다. 1952년 11월부터 장수 사범대학(江苏师范学院) 역사과 교수로 취임하고 1955년 조선국적을 취득했습니다. 사범학원이 수저우대학(苏州大学) 사회학원(社会学院)으로 개편된 이후에도 사망참할 때까지 재임하고, 1980년 11월 심장발작으로 75세의 일생을 소주의 자택에서 마무리했습니다.

참고문헌

유기석, 『30년 유기석 회고록』, 국가보훈처, 201년12월

박정신 외, 『희산 김승학선생 독립운동사 자료 정리』, 한국학중앙연구원출판부. 2018년

정화암, 『이 조국 어디로 갈 것인가』, 자유문고, 1982년.

이정규,『우관문존』,(사)국민문화연구소 출판부, 2014년

면담 이정식,『혁명가들의 항일회상』민음사, 2006년.

국사편찬위원회, 「중국에서의 무정부주의 운동」,『한민족독립운동사』44권

한시준, 「백범 김구와 한인애국단」,『한국독립운동과 의열투쟁』, 이봉창•윤봉길 의거 80주년 기념 국제학술심포지엄,

홍석표, 「독립운동가 류수인, ‘멀리서 돌아온 그대 떠니니, 다시 이별시를 짓다’」이대학보 2014년 11월 2일.

글: 한국독립운동역사연구회 강정애

![[인터뷰] 시장이 어려울수록 고객에 집중하라, 베이징 호리존인테리어 한 잉(韩莹) 대표](http://www.kankanchn.com/data/photo/2309/thumb/thumb-3551684999_nrwCA78Z_68bb03ec6cf961c4263879cfe1ba75e174c7ae91_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 심혈관의료기기 전세계 유일, 국가급하이테크 마이디 멍지엔(孟坚) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2306/thumb-20230609000753_90257313ad211fc6034c9d23bdb73ecb_86fx_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 사회와 조선민족 발전에 기여하는 노블리스 오블리주 기업가, 커시안그룹 박걸(朴杰) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2308/thumb/thumb-3716894485_nFLvrKNy_cc79ace9f5b770631100258b1b5773e6cd92d8bc_280x210.jpg)