기사상세페이지

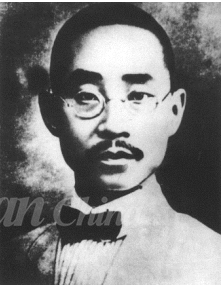

집신중학교는 주즈신(朱执信, 1885-1920)을 기념하는 학교이며 광저우에서 손꼽는 명문입니다.

1919년 1차 세계대전이 끝난 뒤 승전국 27개국이 전후 문제를 처리하기 위해 프랑스 베르사이유에서 회의를 개최했습니다. 한국 임시정부는 파리 강화회의에 참석하는 열강 국가들로부터 독립승인을 받기 위해 독립청원서를 지참한 전권대사 김규식(金奎植)을 파리에 파견했습니다. 독립청원의 주요내용은 국제사회에 한국인의 독립의지를 알리고, 일본의 대륙침략 야심을 폭로함으로써 일본을 고립화시키고 이로 인해 한국의 독립을 보장받으려는 목적이었습니다.

그러나 결과적으로는 아무런 소득이 없었습니다. 베르사이유회의는 한국대표단에게 발언권을 주지 않은 것은 물론 한국문제에 대해 한마디 언급도 없이 끝나 버렸습니다. 파리강화회담에 대한 커다란 실망과 좌절은 임시정부를 중심으로 한 한인독립운동가들로 하여금 외교 노선 자체에 대해 심각한 회의를 가져왔으며 독립운동 세력 내부에서 노선간의 갈등과 대립을 가속화시켰습니다.

그러나 당시 중국 국민당정부의 주요 이론가이며 학자인 주즈신은 임시정부의 외교활동을 호평했습니다. 베르사이유회의에 한국임시정부가 한국이 독립국가가 되기 위하여 청원서를 제출한 것은 “세계의 이목을 격동시켰으며 동방의 수모를 당하는 모든 민족에게 최대의 자극과 교훈을 주는 실로 중요한 사실로서 중국의 학자들도 결코 소홀히 할 수 없는 일이다”라고 평가했습니다.

그리고 우리의 청원외교가 가지는 의의를 몇가지로 분류하여 열거했는데

1. 한국측이 독립청원서를 제출한 사실은 독립운동 과정상 일부분이며 한국인은 독립을 주장할 충분한 이유가 자신에게 있다.

2. 영국과 미국은 다같이 한국에 대해 동정적 입장이었으나 중국문제에 대한 일본측의 요구를 미연에 방지하기 위해 한국문제가 희생된 것이다.

3. 비록 한국은 청원을 하고도 독립을 성취하지 못했지만 일본은 이 청원으로 말미암아 큰 손실을 받게 되었다.

주즈신은 베르사이유회의에 대한 청원외교가 국제여론을 환기시켰다는 점에서 성공적이었다고 평가하고 궁극적인 성공은 독립운동의 방법보다는 민족적 단결과 희생정신에 있다고 강조하면서 한편 당시 임시정부 내부의 독립운동 방법론을 둘러싼 파쟁에 대해서는 은근히 비판적인 입장을 견지했습니다.

참고:「朝鲜代表在和会之请愿」,『朱执信集』下卷, 中华书局, 1979年1月。

중국측의 이런 호의적인 반응이 있어서 한국 임시정부는 중국이 임시정부를 한국의 유일한 정통정부로 인정을 받았다고 인식하고 1921년 10월 광동에 있는 중국 호법정부 대총통 쑨원(孫文)과의 회담을 위해 예관 신규식을 정사(正使)로, 박찬익(朴賛翊;일명 濮純혹은 濮精一)을 부사(副使)로, 민필호(関弼鑛;일명 閔石麟)를 수행원으로 결성한 외교단을 광동으로 파견했습니다.

1920년, 주즈신은 후먼(虎門)에서 수군(水軍)과 혁명에 참여하는 민간 군인 사이에 충돌이 발생했을 때 위험을 무릎쓰고 중재를 하다가 총에 맞아 희생했습니다. 당시 35세였지요. 주즈신이 희생하자 쑨원은 "주즈신은 혁명인 중의 성인이다" 라고 애통해 하며 셴례로(先烈路)에 장사지냈습니다.

1923년 쑨원이 중고등학교를 건립하여 주즈신을 기념하자고 제의하여 건립한 학교가 현재의 즈신중학(执信中学)입니다. 그의 부인 양다오이(杨道仪)가 한 동안 교장을 역임하기도 했습니다.

글: 한국독립운동역사연구회 강정애

![[인터뷰] 시장이 어려울수록 고객에 집중하라, 베이징 호리존인테리어 한 잉(韩莹) 대표](http://www.kankanchn.com/data/photo/2309/thumb/thumb-3551684999_nrwCA78Z_68bb03ec6cf961c4263879cfe1ba75e174c7ae91_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 심혈관의료기기 전세계 유일, 국가급하이테크 마이디 멍지엔(孟坚) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2306/thumb-20230609000753_90257313ad211fc6034c9d23bdb73ecb_86fx_280x210.jpg)

![[인터뷰] 중국 사회와 조선민족 발전에 기여하는 노블리스 오블리주 기업가, 커시안그룹 박걸(朴杰) 회장](http://www.kankanchn.com/data/photo/2308/thumb/thumb-3716894485_nFLvrKNy_cc79ace9f5b770631100258b1b5773e6cd92d8bc_280x210.jpg)